Adresse

ökoloco GmbH

Im Teelbruch 130

D-45219 Essen

Telefon +49 / 2054 860 320

Telefax +49 / 2054 860 32 99

Email hallo@oekoloco.de

Unter Fernwärme versteht man allgemein die Lieferung von Wärme zur Beheizung von Gebäuden sowie zur Versorgung mit Warmwasser. Die Wärme stammt meistens aus Heizkraftwerken, oder Blockheizkraftwerken, die in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden. Hier lässt sich nahezu jede denkbare Energiequelle nutzen. Darüber hinaus kann Abwärme mit Hilfe von bestimmten Kraftwerken aus industriellen Prozessen gewonnen und anschließend in das Fernwärme Netz eingespeist werden. Insgesamt ist für Fernwärme kennzeichnend, dass es sich hinsichtlich der Energiegewinnung um einen Energiemix handelt. So werden Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Öl, Solar und Erdwärme kombiniert.

Inhaltsverzeichnis

Wer Raumwärme und Warmwasser durch Fernwärme bezieht oder beziehen möchte, sollte sich mit den Vor- und Nachteilen auseinandersetzen:

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Platzsparend, da kompakte Übergabestation | Viele KWK-Anlagen werden mit fossilen Energieträgern betrieben (Steinkohle, Braunkohle, Öl, Erdgas) |

| Niedrigere Kosten für eine Heizungswartung | Wärmeverluste auf dem Transportweg |

| Schornsteinfeger wird nicht benötigt | Dadurch niedrigerer Wirkungsgrad |

| Bestellung, Lagerung und Kauf des Brennstoffs fallen weg | Nicht kombinierbar mit z. B. einer Brennwerttherme |

| Komfortabel bedienbar wie Gasheizung | Kurzfristiger Wechsel auf eine andere Heizungsart ist nicht möglich |

| Kein Heizungswechsel nötig | Im Vergleich höhere Kosten als bei anderen Systemen wie einer Gasheizung oder einer Ölheizung |

| Optimale Brennstoffausnutzung durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) | Während der Vertragslaufzeit kann der Grundpreis nicht verändert werden (trotz evtl. Gebäudedämmung) |

Das Prinzip der Fernwärme benötigt zunächst eine Wärmequelle. Die erzeugte Wärme muss anschließend zum Kunden transportiert werden, wozu eine Transportinfrastruktur wie ein Leitungsnetz vonnöten ist. Letztendlich muss die Übergabe der produzierten Wärme an den Endkunden gewährleistet werden. Da diese Aspekte aber sehr umfangreich sind, gehen wir auf jeden Punkt noch einmal gesondert ein.

Bei der Erzeugung von Wärme für Fernwärme Anbieter wird auf eine Reihe komplett verschiedener Primärenergieträger zurückgegriffen. Dazu zählen unter anderem Braunkohle, Steinkohle, Erdgas , Biogas, Öl, Holz oder Holzprodukte zurückgegriffen. Auch regenerative Energiequellen wie eine Solarthermie oder Erdwärme, die mit Großwärmepumpen erschlossen werden kann, kommen – je nach Energiemix – zum Einsatz.

Ein wesentlicher Anteil der Fernwärme wird mit Hilfe von Anlagen erzeugt, die nach dem Verfahren der Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme produzieren. Dies ist wesentlich effizienter als eine getrennte Erzeugung. Insgesamt wird hier zwischen 4 verschiedenen Kraftwerkstypen unterschieden.

Ein Kraftwerk, das sich zur Gewinnung von Fernwärme eignet, ist das Blockheizkraftwerk. Meistens werden sie direkt an dem Ort eingesetzt, wo die Wärme direkt verwendet werden kann. Allerdings ist auch eine Einspeisung in das Netz möglich. Die Stromerzeugung erfolgt durch einen Verbrennungsmotoren- oder Gasturbinen-Antrieb. Im Kühlwasser und oder Motorenöl befindet sich Wärme bzw. Abwärme, die für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Mit einem BHKW lassen sich Nutzungsgrade von über 90 Prozent erreichen.

Die Entnahme-Kondensationsmaschine ist eine Dampfturbine, bei der Dampf bei bestimmten Druckstufen entnommen wird. Der austretende Dampf wird hier nicht kondensiert, sondern zur Wärmeerzeugung verwendet. Hier sind Normnutzungsgrade von bis zu 90 % möglich.

Eine Gasturbine mit Abhitzekessel funktioniert ähnlich wie ein Flugzeugtriebwerk. Dabei wird Umgebungsluft in einem Verdichter komprimiert und anschließend in einer Brennkammer erhitzt. Nach dieser Umwandlung kann eine Krafterzeugung aus dem Stoff erfolgen. Bei dieser Alternative können Normnutzungsgrade von mehr als 80 Prozent erreicht werden.

Bei kombinierten Gas- und Dampfturbinenanlagen strömen die Abgase über einen Abhitzekessel in eine Dampfturbine, die auf diese Weise angetrieben wird. Die Dampfturbine erzeugt auf diese Weise Strom. Der Dampf, der aus der Turbine austritt, enthält ebenfalls noch Energie, aus der Wärme erzeugt werden kann. Wird sowohl Wärme als auch Strom generiert, ist ein Normnutzungsgrad von 90 % möglich.

Wer Fernwärme bezieht, ist in der Regel über mehrere Jahre – bis hin zu 10 Jahren – an diese Heizungsart vertraglich gebunden. Darüber hinaus gibt es von der jeweiligen Kommune für bestimmte Grundstücke einen Nutzungszwang für Fernwärme. Läuft der Vertrag in kurzer Zeit aus, kann es durchaus Sinn ergeben, über eine alternative Form des Heizens nachzudenken.

Wer Fernwärme nutzt, ist an den jeweiligen Energielieferanten gebunden. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter ist nicht möglich. Die örtliche Infrastruktur liegt jeweils in der Hand nur eines Unternehmens. Dies führt auch dazu, dass jedes Unternehmen, das Fernwärme anbietet, ein lokales Monopol innehat. Ein Wettbewerb findet nicht statt, was für den Kunden unter Umständen preisliche Nachteile haben kann.

Abgesehen davon sollte man wissen, dass hin und wieder Kommunen für bestimmte Grundstücke einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme vorsehen. Das bedeutet, dass der oder die Eigentümer gezwungen sind, auf Fernwärme zurückzugreifen. Dies sollte man auch als Kaufinteressent im Auge haben, wenn man nach einer Immobilie sucht.

Auch auf der rechtlichen Seite gibt es gewisse Aspekte zu beachten. So ist es zum Beispiel möglich, Verträge von bis zu 10 Jahren für den Bezug von Fernwärme zu schließen. Gesetzlich geregelt sind die entsprechenden Bestimmungen in der “Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme”.

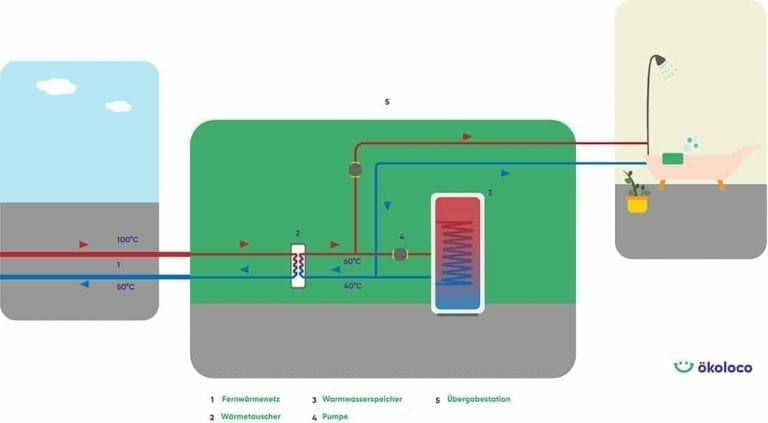

Mit Hilfe einer Übergabestation oder auch einer Kompaktstation wird die Wärme an den Verbraucher übertragen. Mehrheitlich ist der Fernwärmekreislauf durch einen Wärmeüberträger hydraulisch vom Verbraucherkreislauf getrennt. In Niedertemperaturnetzen wird als Übergabestation eine Wärmepumpe eingesetzt. Dies gilt vor allem bei Niedertemperaturnetzen.

Um die Bildung von Legionellen zu vermeiden, sollte eine Warmwassertemperatur von mehr als 60 Grad Celsius erreicht werden. Ansonsten ist eine chemische oder physikalische Behandlung des Wassers durchzuführen oder andernfalls eine Nachheizung des Warmwassers mit Hilfe eines Heizstabs oder einer Warmwasserwärmepumpe.

Sie interessieren sich für eine neue Heizung?

Dann fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.

Es wird zwischen drei verschiedenen Systemen der Warmwasserbereitung unterschieden. Bei einem Durchflusssystem wird das Wasser im Wärmeüberträger der Übergabestation erwärmt. Dafür wird ein großer Wärmeüberträger mit einem großen Fernwärmeanschluss benötigt. Ein Befall durch Legionellen ist hier eher unwahrscheinlich.

Für wen lohnt sich ein Durchflusssystem zur Warmwasserbereitung bei Fernwärme? Gerade Verbraucher mit einem verhältnismäßig gleichmäßigen Warmwasserbedarf oder ohnehin sehr geringer Fernwärmeanschlussleistung greifen auf diese Alternative zurück. Dies liegt daran, dass die Übergabestation nicht beliebig klein ausgelegt werden kann.

Das Speichersystem hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser in einem Speicher erwärmt und je nach Bedarf entnommen werden kann. Der Fernwärmeanschluss kann bei einem Speichersystem wesentlich kleiner ausgelegt werden. Legionellen können sich bei diesem System schneller bilden. Die verfügbare Wassermenge ist durch das Fassungsvermögen des Speichers begrenzt. Der Speicher muss erst einmal wieder geladen werden, wenn der Inhalt entnommen worden ist. Ebenfalls als Nachteile gelten der höhere Platzbedarf sowie die anfallenden Wärmeverluste. Wer einen stark schwankenden Warmwasserbedarf hat, für den bietet sich als Fernwärme Nutzer diese Möglichkeit der Warmwasserbereitung an.

Die Kombination der beiden dargestellten Warmwasser Systeme ist das Speicher-Lade-System. Während das hier enthaltene Durchflusssystem auf einen durchschnittlichen Warmwasserbedarf ausgelegt ist, können Spitzenlasten über den Warmwasserspeicher abgedeckt werden. Der Fernwärmeanschluss kann kleiner als bei einem reinen Durchflusssystem ausgelegt werden.

Das Überträgermedium der Wärme ist in der Regel heißes Wasser. In früheren Systemen wurde auch Dampf für die Wärmeübertragung genutzt. Die Rohrleitungen sind wärmegedämmt und das Wasser wird in einem kontinuierlichen Kreislauf durch dieses System hindurchgeleitet. Um Korrosionen und Härteausscheidungen vorzubeugen, ist das Wasser enthärtet. Die Leitungen befinden sich überwiegend in der Erde, wobei es auch Freileitungen gibt.

Ähnlich wie bei einer Heizungsanlage, gibt es auch hier einen Vor- (von Wärmequelle zur Wärmesenke) und einen Rücklauf (von Wärmesenke zur Wärmequelle). Es gibt verschiedene Arten von Rohrleitungssystemen. Dazu zählen Kunststoffmantelverbundrohre, Stahlmantelrohre, Wickelfalzrohre und flexible Rohrsysteme wie zum Beispiel Verbundrohrsysteme oder Rohrsysteme ohne Verbund.

Wie bei anderen Wärmespeichersystemen auch, gelingt es diesem System nicht, gewisse Wärmeverluste zu vermeiden. Die Leitungssysteme in Deutschland haben Energieverluste zwischen 5 und 20 Prozent. Im europäischen Vergleich ist dies ein mittlerer Wert.

Kompensatoren sind flexible Element zum Ausgleich von Bewegungen in Rohrleitungen. Insbesondere eignen sie sich bei thermischen Längenänderungen. In der Vergangenheit wurden Sie häufig bei Fernwärmeleitungen eingesetzt. Mittlerweile wurden sie allerdings durch U-Bögen oder Z-Bögen ersetzt. Im Fall von Kunststoffmantelverbund- oder Stahlmantelrohren werden häufig Lecküberwachungssysteme verbaut.

Das im Rohrleitungsnetz zirkulierende Heizwasser unterliegt bestimmten Qualitätskriterien. So muss das Wasser enthärtet und entsalzt sein, damit Härteausscheidungen und die Bildung von Korrosionen vermieden werden können. Außerdem wird eine maximale Chloridionenkonzentration von 50 ppm angepeilt, um die Korrosion nicht zu forcieren. Auch die Sauerstoffkonzentration wird aus diesem Grund begrenzt. Darüber hinaus ist der pH-Wert von Bedeutung. Er sollte mit Alkalisierungsmitteln auf über 9 angehoben werden, um die Sauerstoffkorrosion zu senken.

Der Preis für Fernwärme hängt von dem jeweiligen Anbieter ab. Trotzdem kann es sein, dass der gleiche Anbieter unterschiedliche Preise verlangt, wenn dieser verschiedene Fernwärmenetze betreibt. So kann es zu unterschiedlichen Preisen kommen, trotz gleichem Anbieter und gleichem Ort.

Der Preis für Fernwärme, den der Kunde zu zahlen hat, setzt sich aus dem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde und dem Grundpreis pro Kilowatt angeschlossener Leistung zusammen. Dieser Grundpreis wird auch als „Anschlusswert“ oder „Leistungspreis“ bezeichnet, der sich aus den Kosten für Kraftwerk und Netze ergibt.

Die einmaligen Investitionskosten bei einem Wechsel auf Fernwärme liegen in etwa zwischen 8.000 und 15.000 Euro.

Ja. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) stellen Fördermittel zur Verfügung bei einem Wechsel auf Fernwärme. Informieren Sie sich näher hierzu bei ihrem Energieversorger.

Durch Kraft-Wärme-Kopplung wird gleichzeitig mechanische Energie und Wärmeenergie in einem thermodynamischen Prozess gewonnen. Die mechanische Energie wird meistens direkt in elektrischen Strom umgewandelt. Das Besondere an KWK ist, dass der Gesamtwirkungsgrad mit 60 bis 90 Prozent wesentlich höher ist als bei Anlagen zur reinen Stromerzeugung, wo der Wert zwischen 30 und 60 % liegt. Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung findet zum Beispiel in einem Heizkraftwerk Anwendung.

Eine Fernheizung ist ähnlich zu verstehen wie die Nahwärme, nur das bei der Fernheizung ganze Städte oder Stadtteile für die Wärmeversorgung erschlossen werden.

Wenn einzelne Gebäude, Gebäudeteile oder Wohnsiedlungen durch eine eigene Wärmeerzeugung versorgt werden, nennt man dieses Prinzip Nahwärme.

Über den Autor

Bernhard Hoff

Bernd ist Betriebsleiter bei ökoloco. Er hat über 25 Jahren Berufserfahrung im Bereich Wärmepumpe und Öl-, bzw. Gasfeuerungsanlagen. Wenn Sie…

mehr

über Bernhard Hoff erfahren

Inhaltsverzeichnis

ökoloco GmbH

Im Teelbruch 130

D-45219 Essen

Telefon +49 / 2054 860 320

Telefax +49 / 2054 860 32 99

Email hallo@oekoloco.de

Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

Erkundigen Sie sich über aktuelle Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Ratgeber

Informative Artikel rund um das Thema Heizungen

Karriere

Bist Du verrückt genug, um bei uns zu arbeiten?

Ökoloco

ökoloco: Der Heizungsbauer Ihres Vertrauens